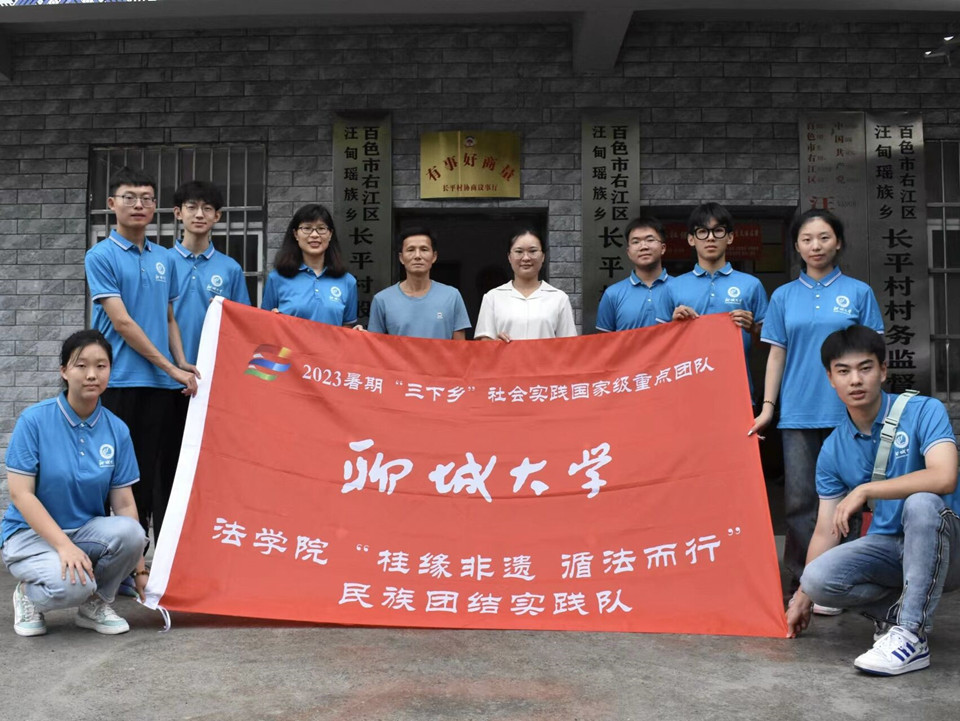

为深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,留存乡村文化“基因”,探寻乡村振兴“根脉”,近日,聊城大学法学院“桂缘非遗 循法而行”民族团结实践队走进广西壮族自治区百色市石江区汪甸瑶族乡,开展了为期一周的暑期“三下乡”社会实践活动。实践活动围绕瑶族乡民族文化、非遗产业发展及普法课堂入乡村等方面展开,用实际行动为非遗赋能。

了解庭院经济,品味非遗魅力。

活动伊始,团队成员前往汪甸瑶族乡庭院经济试点地,通过学习特色非遗的传承方法、观察少数民族服饰及各非物质文化缩影,深入挖掘其民族文化底蕴和精神属性,深刻认识到庭院经济在助推乡村振兴方面的作用。同时,团队成员围绕民居的可复制、可借鉴的运行方式与当地团委书记黄金秋进行探讨,聚焦集镇建设及乡村振兴的需求展开交流,针对“庭院经济的高质量发展”这一方面展开了具体调研。

观察村寨产业,助力振兴发展。

随着调研的深入,实践队走进相关村镇开展以“护农助农”为主题的活动,团队成员在汪甸村、长平村、两琶村等三地走村入户,分组展开调研行动,通过围坐恳谈、互动调研等方式认识到村寨是如何运用自身地理位置优势和少数民族特色进行乡村振兴工作,深度剖析农业振兴新动向。团队成员表示,村寨特色各有所异,在接下来的实践中要以乡村产业振兴、人才振兴为观察立足点,深入产业、探寻文化、走进田间、走入群众,重塑对于乡村地区的新认识、新看法。

追寻非遗文化,感受非遗魅力。

非物质文化遗产是人类的“活态灵魂”,是民族传统文化的珍贵记忆,实践团队围绕非遗文化深入村落、走进非遗体验展示馆、山歌传承基地等开展系列活动,寻访当地民族历史文化,传递民族团结精神。团队成员亲身体验麼也工艺,在一拉一缝、一画一燃、一塞一推、一抽一结中感受传统的非遗文化在指尖上焕发出的新鲜活力,通过观赏瑶族戏曲表演、服饰制作工艺,聆听具有浓郁地方特色和民族风采的红色山歌,实践团队对“如何做好非遗文化‘活化传承’与发展”的问题有了深入认识,成员认为,非遗是不可多得的艺术宝库,作为新时代青年要肩负起保护、传承和发展非遗的时代使命,守住中华文明的精神根脉,为传承非遗、弘扬非遗贡献青春力量。

此次实践活动的开展覆盖瑶族乡民族文化、非遗产业发展等方面,引导法科学子涵养家国情怀、培养法治素养,有利于将民族团结进步教育与大学生思想政治引领深度融合,进一步弘扬民俗文化,营造民族团结进步的良好氛围,实现“法治+非遗”普法新路径走深、走实。

(审核 刘洁)